COMPRENDRE BRIDGES RESILIENCE

Risques et résilience face au changement climatique : comprendre pour agir

Évaluer le risque et maximiser la résilience

La résilience d’un système socio-écologique est « sa capacité à absorber les perturbations d’origine naturelle ou humaine et à se réorganiser de façon à maintenir ses fonctions et sa structure » (Mathevet & Bousquet, 2014).

Pour mesurer les enjeux liés à cette résilience, il faut comprendre et évaluer les risques qui pèsent sur les territoires. Ce risque dépend de l’aléa (probabilité d’une perturbation sur une période donnée à un endroit donné, résultant de facteurs échappant au contrôle humain) et de la vulnérabilité à cet aléa (exposition des enjeux, humains et environnementaux par exemple, à une source de danger).

Figure : Le risque dépend de l’aléa et de la vulnérabilité

Evolution des habitats : les perturbations passées et leurs facteurs

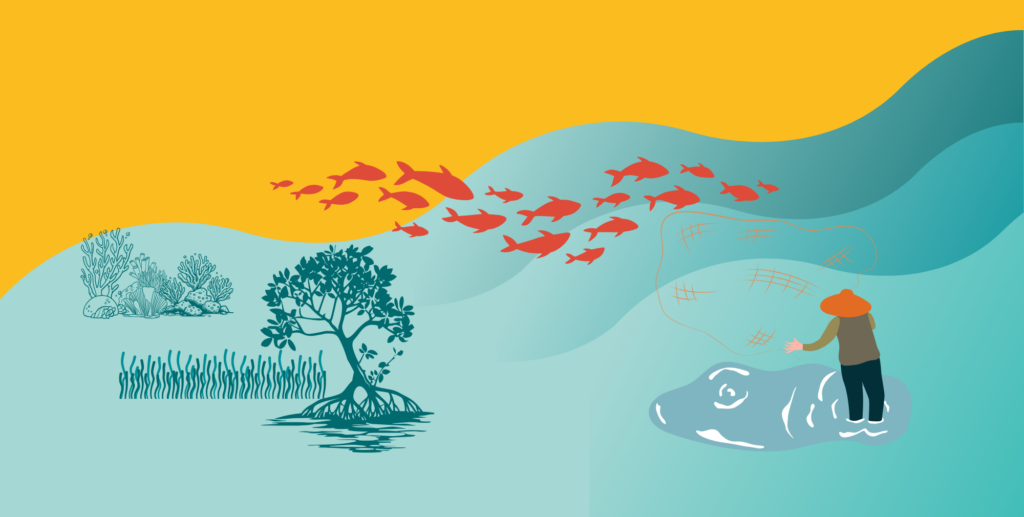

RESILIENCE analyse les trajectoires passées des habitats marins et côtiers ainsi que les facteurs socio-économiques, grâce à une approche archivistique et interdisciplinaire combinant télédétection, entretiens avec les différentes parties prenantes et revue de la littérature. Cette méthode permet de comprendre les changements et pertes des habitats (récifs coralliens, herbiers marins, mangroves) et d’identifier les facteurs qui les ont provoqués, qu’ils soient liés au climat, à l’exploitation des ressources, à l’évolution des marchés ou à des modifications de la gouvernance.

Migration des espèces exploitées : anticiper les changements futurs

La répartition actuelle des espèces exploitées dans les socio-écosystèmes marins n’est pas immuable : elle est amenée à évoluer en fonction de nombreux facteurs. RESILIENCE utilise des modèles de distribution des espèces (Species Distribution Modelling) pour cartographier ces répartitions futures en fonction des impacts du changement climatique et des modifications des habitats.

Le projet identifie ainsi les zones où les espèces migreront, et évalue les risques liés aux espèces non indigènes envahissantes.

Risques et stratégies d’adaptation pour la pêche

Sur la base de ces connaissances, RESILIENCE cartographie les risques socio-écologiques pour les sociétés humaines et les écosystèmes et cherche à comprendre quelles sont les stratégies d’adaptation possibles. Le travail est mené en trois axes :

- Indicateurs de risques : RESILIENCE développe des profils de risque synthétisant les aléas et la vulnérabilité de chaque socio-écosystème. Pour cela, il intègre les impacts du déplacement des espèces marines exploitées sur les activités de pêche.

- Adaptation des stratégies de pêche : La petite pêche fait preuve d’une résilience notable face aux changements. Des solutions sont déjà mises en œuvre par les pêcheurs en réaction aux migrations d’espèces cibles (captures de nouvelles espèces, techniques de pêche…). Pour amplifier cette résilience, le projet évalue les changements dans les captures et mène des enquêtes auprès des pêcheurs pour comprendre leur perception des changements environnementaux et identifier les stratégies d’adaptation additionnelles possibles : ajustement des techniques de pêche, diversification des activités économiques ou encore transition vers d’autres secteurs.

- Résilience des espèces exploitées : Enfin, l’équipe de recherche analyse la diversité fonctionnelle (la capacité de réponse) des communautés de poissons exploitées pour connaître leur résilience aux perturbations précitées. Ils évaluent également l’influence et l’efficacité des outils de gestion spatialisée sur leur conservation.

De la recherche à l’appui aux politiques publiques

Enfin, RESILIENCE intègre toutes ces données au regard des politiques publiques et stratégies existantes.

En croisant les résultats de ce travail d’évaluation des risques, aux réponses aux enquêtes auprès des pêcheurs et à l’analyse des politiques publiques (menées dans le projet CO-CONSTRUCTION), le projet RESILIENCE mesure l’efficacité des stratégies d’adaptation actuelles dont les outils de gestion spatialisées. Il met en place des ateliers collaboratifs pour identifier les besoins spécifiques des différents acteurs du territoire. Les connaissances qui émergent alimentent les modèles numériques et scénarios développés dans BRIDGES AVATAR. Cette interaction modèle/ réalité permet ainsi de tester, simuler et enrichir des propositions de gestion spatialisée.

Finalement, le travail de recherche aboutit à des recommandations politiques pour une meilleure intégration des risques liés aux changements globaux, et donc une plus grande résilience.

Plus d'actualités Actualités