COMPRENDRE BRIDGES CO-CONSTRUCTION

Co-construction de solutions : vers une approche participative et durable

Pourquoi et comment co-construire des solutions ?

Un des objectifs du projet ciblé BRIDGES CO-CONSTRUCTION est de développer des dispositifs participatifs permettant d’aboutir à des transformations durables et inclusives. L’idée est d’associer les différents acteurs – chercheurs, gestionnaires, pêcheurs, citoyens – dans la redéfinition de protocoles de gestion partagée, de mesures de conservation et de plans de gestion adaptés aux réalités locales de chaque site.

Ce processus repose sur trois outils participatifs clés :

- Des propositions concrètes de gestion pour une justice environnementale équilibrée.

- Des dialogues multi-acteurs itératifs pour co-construire des scénarios d’avenir, en lien avec les autres projets ciblés. Les différentes trajectoires seront confrontées et comparées, pour réduire les possibles divergences.

- Des outils d’apprentissage partagé pour appuyer cette co-construction. Ils permettront notamment de partager efficacement l’information et de favoriser la circulation des idées.

Les outils d’apprentissage partagé : répondre à un besoin crucial

L’apprentissage partagé repose sur un constat simple : pour que des solutions soient efficaces et réellement mises en œuvre, elles doivent être construites collectivement.

Les formes initiales de sciences participatives, encore largement répandues, partent des besoins de la recherche en données et s’appuient sur des protocoles de recueil conçus par la recherche et distribués aux participants.

Mais des formes plus engageantes ont été développées : des données produites immédiatement partagées entre les contributeurs qui sont invités à les commenter, les compléter, les valider ou tout autre forme d’interactions pertinentes pour la dynamique du projet. Cette particularité méthodologique participe à la fois à la qualité des données produites et à l’engagement des participants. Dans la plupart des cas, la communauté des contributeurs va ainsi faire évoluer le périmètre du projet à travers les données produites. Les données s’enrichissent au fil du temps et tous les échanges entre contributeurs sont conservés et constitutifs des données.

Ainsi, les outils développés dans le cadre de CO-CONSTRUCTION ne seront pas de simples plateformes d’observation mais mobiliseront observations, savoirs des participants et intelligence collective. Ils viseront à faciliter :

- L’échange de connaissances entre tous.

- La co-construction d’indicateurs et de méthodes de suivi.

- La prise de décision collective à travers des données visibles et annotables par tous.

Une méthode structurée pour développer ces outils

L’unité de service MOSAIC du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) accompagne la conception et le développement des outils numériques.

Ce développement suit une méthode en plusieurs étapes :

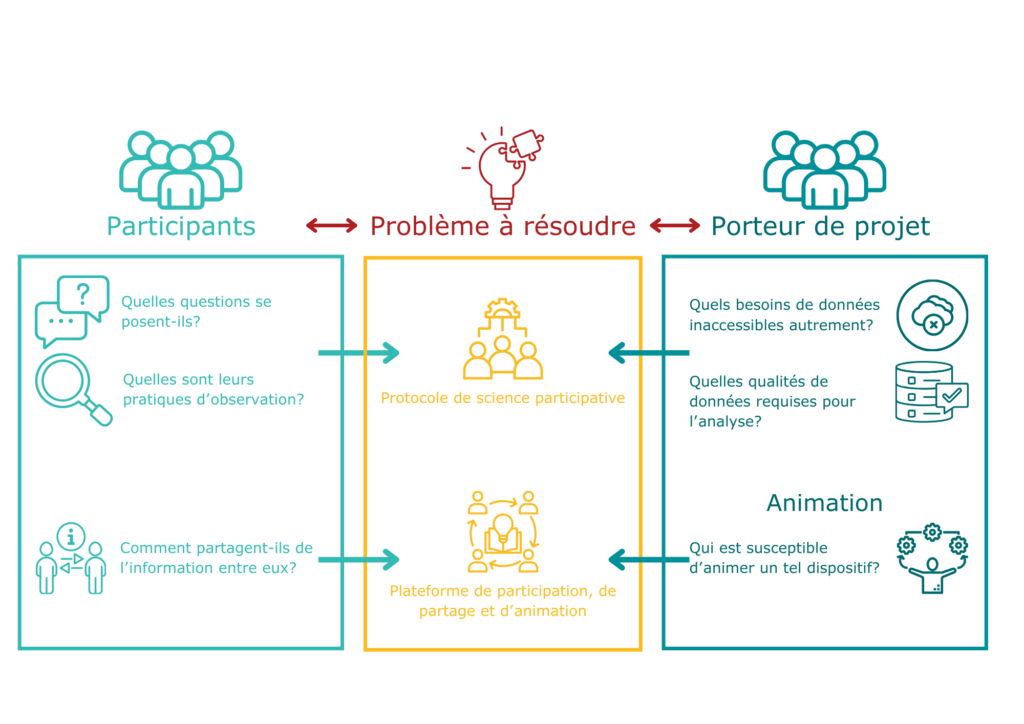

- Compréhension des besoins : Identifier les attentes des différentes parties prenantes en matière de données et de partage d’informations. Il faut prendre le temps pour comprendre les enjeux du projet et de la participation, la robustesse du protocole, le parcours utilisateur, etc. Il faut s’attacher à répondre aux questions suivantes :

- Pour la recherche : quelles données sont utiles, voire inaccessibles autrement, qu’est-ce qui détermine une donnée de qualité, sous quel format les données doivent-elles être présentées ?

- Pour les participants : quelles questions se posent-ils, que souhaitent-ils apprendre des données déposées dans la plateforme ? Comment ont-ils l’habitude d’observer et de garder en mémoire ? Existe-t-il des réseaux d’échanges auxquels s’adosser ?

- Pour la structure chargée de l’animation, comment la plateforme peut devenir un outil « métier » de communication et d’animation en lien avec les outils existants (publication d’actualités, tableau de bords des participants et des participations, datavisualisation, etc.).

- Co-conception des outils : répondre aux besoins des utilisateurs. Autant que de besoin, l’équipe projet MOSAIC rencontre toutes les parties-prenantes du projet et met en place les méthodes de recueil les plus appropriées : focus groups, ateliers, création de persona, visites de terrain, etc. Progressivement, les parties-prenantes se mettent d’accord sur un brief, un cahier de besoins, un cahier des charges, les maquettes des différents écrans de la plateforme.

- Développement technique : Créer des plateformes adaptées, avec une interface intuitive et une architecture évolutive.

- Test et validation : Expérimenter les outils sur le terrain, recueillir les retours et ajuster en conséquence.

- Animation et suivi : Assurer une dynamique d’interaction et une mise à jour régulière des plateformes pour garantir leur pertinence.

Figure : Méthode générique suivie par Mosaic pour le développement des outils

Plus d'actualités Actualités