COMPRENDRE BRIDGES CO-CONSTRUCTION

Mission à Mayotte : Comprendre les enjeux de la pêche et de la gestion maritime

Une mission de terrain pour mieux appréhender les dynamiques locales

En octobre 2024, Tarik Dahou et Georgeta Stoica étaient à Mayotte. L’objectif principal de cette mission était de comprendre les pratiques halieutiques locales, les enjeux socio-économiques et les principaux problèmes auxquels étaient confrontés les pêcheurs. Elle a consisté en des entretiens sur différents sites de pêche menés avec des acteurs et représentants des coopératives de la pêche artisanale.

En collaborant avec les institutions locales, les pêcheurs et les chercheurs, BRIDGES cherche à apporter des éléments d’analyse pour une meilleure gestion des ressources marines, en prenant en compte à la fois les savoirs scientifiques et les savoirs locaux.

La pêche à Mayotte : un secteur diversifié mais sous pression

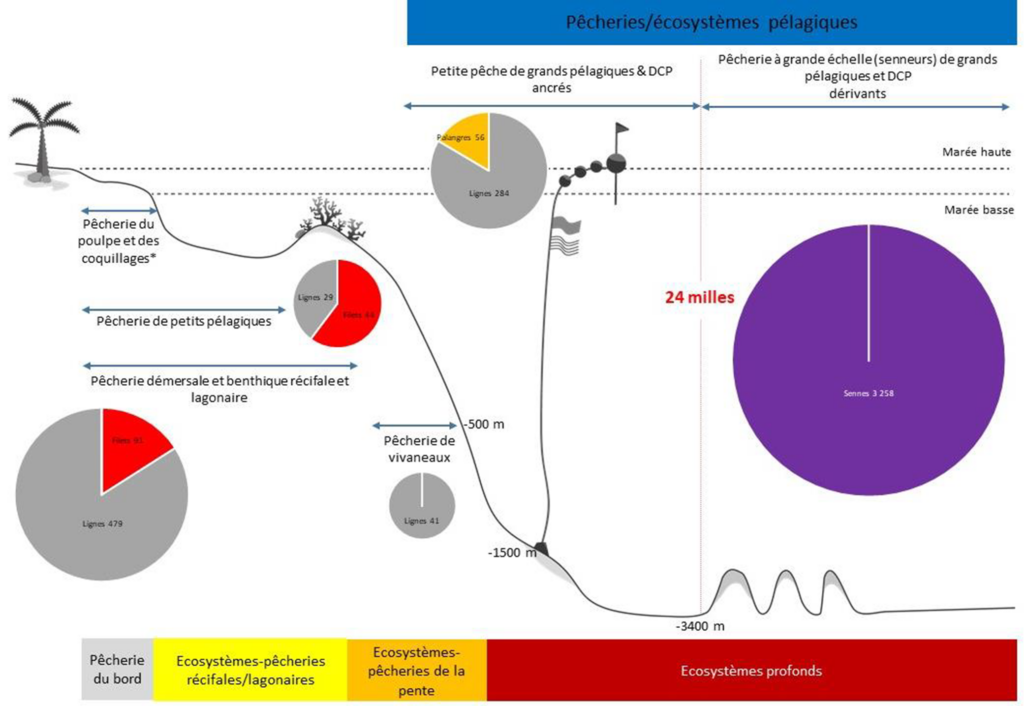

Mayotte présente une grande diversité de pratiques de pêche, allant de la pêche traditionnelle à pied, principalement destinée à l’autoconsommation, à la pêche artisanale motorisée et à la pêche industrielle. Les débarquements s’effectuent sur plusieurs sites clés tels que Labattoir et Mtsapere, avec des circuits de commercialisation courts destinée quasi exclusivement aux marchés locaux.

Parmi les techniques employées, on retrouve la pêche à la ligne, la pêche à la senne pour les petits pélagiques, ainsi que la pêche aux filets. La pêche hauturière demeure peu développée, bien que les autorités cherchent à inciter les pêcheurs à s’éloigner du lagon afin de préserver les écosystèmes récifaux.

Malgré une activité halieutique ancienne et disséminée sur toutes les côtes, Mayotte importe encore du poisson pour répondre à la demande alimentaire locale. Par ailleurs, des accords permettent à des thoniers des Seychelles et à des senneurs mauriciens de pêcher dans la zone économique exclusive (ZEE) de Mayotte, soulevant des questions sur la gestion équitable des ressources. Les réglementations, souvent perçues comme contraignantes par les pêcheurs aux faibles moyens d’investissement, et le manque de reconnaissance des savoirs locaux et des pratiques de la petite pêche accentuent les tensions entre autorités et usagers.

Le Parc Naturel Marin de Mayotte : un acteur central mais contesté

Créé en 2010, le Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM) couvre une superficie de 70 000 km², incluant l’intégralité de la ZEE. Géré par l’Office Français de la Biodiversité, il a pour mission de protéger la biodiversité marine, d’assurer le suivi des écosystèmes et de concilier préservation et activités humaines.

Malgré ces objectifs, le parc est confronté à plusieurs défis. Les pêcheurs locaux dénoncent souvent un manque de prise en compte de leurs réalités et perçoivent certaines réglementations comme non adaptées à leur activité. L’absence d’accord de co-gestion et la prédominance d’une approche descendante dans la prise de décision créent des tensions récurrentes. De plus, le turn-over important parmi les agents du parc nuit à la continuité des actions engagées.

Le PNMM joue cependant un rôle clé dans le suivi scientifique des stocks halieutiques, en collaboration avec l’Ifremer, et participe à l’aménagement et au contrôle des pêches. Un comité spécifique pour la pêche est envisagé, marquant une évolution vers une meilleure prise en compte des différents acteurs.

Problématiques et tensions autour de la pêche

La pêche mahoraise est confrontée à plusieurs problématiques, notamment la concurrence avec la pêche récréative, dont les pratiques se rapprochent parfois de la pêche commerciale. Par ailleurs, la normalisation et la professionnalisation de la pêche artisanale posent des défis. Malgré les aides européennes disponibles pour moderniser la flotte, elles soulèvent des difficultés pour de nombreux acteurs à s’adapter aux changements techniques ainsi qu’aux nouvelles exigences administratives et financières. Les aménagements futurs, comme les nouvelles zones de débarquement, suscitent également des tensions entre villages, chacun souhaitant bénéficier de ces infrastructures.

Impact de la crise récente sur la pêche

Le passage du cyclone Chido en décembre 2024 a fortement impacté la pêche à Mayotte. Des pêcheurs ont perdu leurs embarcations et leurs moyens de subsistance, aggravant la précarité de cette communauté. La destruction d’infrastructures clés a perturbé la chaîne d’approvisionnement en poissons, tandis que l’augmentation des besoins alimentaires suite aux perturbations agricoles pourrait intensifier la pression sur les ressources halieutiques locales.

Plus d'actualités Actualités